MENU

三洋化成ニュース No.548

2025.07.11

最近「南海トラフ巨大地震」が話題となっています。これは約100年おきに襲ってくる巨大地震です。そのメカニズムについて解説しましょう。

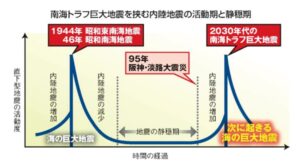

図1:南海トラフ巨大地震を挟む直下型地震の活動期と静穏期(筆者作成)

南海トラフとは東は静岡沖から西は四国沖にかけての海底にある谷です。南海トラフの震源域は大きく三つに分けられます。東側から東海地震を引き起こす東海震源域、東南海震源域、南海震源域です。これらを震源域とする海の巨大地震が連動して発生するため、地震の規模やもたらす被害が大きくなるのです。

では、次の南海トラフ巨大地震はいつ起こるのでしょうか。西日本では、地震がよく起こる時期(活動期)とあまり起こらない時期(静穏期)が交互にくることがわかっており、現在は活動期にあたります(図1)。南海トラフ巨大地震発生の約40年前から発生後約10年の間に、内陸の活断層が動いて直下型地震(内陸地震)が増え、活動期となることもわかっています。過去の活動期の地震の起こり方のパターンを元に分析すると、次の南海トラフ巨大地震は西暦2030年代に起こると予測されているのです。以下ではその理由を詳しく説明しましょう。

南海トラフ巨大地震の発生時期に関する予測は、以下の事実から推定されています。

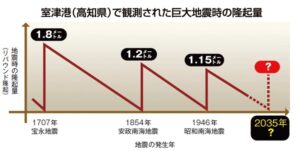

図2:高知県・室津港で観測された南海地震時の隆起量(筆者作成)

まず、南海地震(南海震源域における地震)が起こると地盤が規則的に上下するという現象に注目します。

南海地震の前後で土地の上下変動の大きさを調べると、「一回の地震で大きく隆起するほど、そこでの次の地震までの時間が長くなる」という規則性があります。これを利用すれば、次に南海地震が起こる時期を予想できるというわけです。

具体的には、高知県・室戸岬の北西にある室津港のデータを解析します。地震前後の地盤の上下変位量を見ると、1707年の地震では1.8メートル、1854年の地震では1.2メートル、1946年の地震では1.15メートルそれぞれ隆起したことがわかりました(図2)。

すなわち、南海地震の後で室津港ではゆっくりと地盤沈下が始まって、港は次第に深くなりつつあったのです。そして、南海地震が発生すると、今度は大きく隆起しました。その結果、港が浅くなって漁船が出入りできなくなるのです。こうした現象が起こっていたことから、江戸時代の頃から室津港で暮らす漁師たちは、港の水深を測る習慣がついていました。

このような現象は、海溝型地震による地盤沈下からの「リバウンド隆起」とも呼ばれています。1946年の地震によるリバウンド隆起は1.15メートルでした。

地学には「過去は未来を解く鍵」というキーフレーズがあります。先に述べた過去のデータ全てを予測に使うことができます。プレート運動は同じように続いているので、将来も同じ現象が起こると考えます。よって、1946年に得られた観測データに、地震予測に必ず伴う誤差を5年ほど加味して、次に南海地震が起こる時期は2030年代になると予測されます。

政府の中央防災会議は、次の南海トラフ巨大地震では、高知県黒潮町と土佐清水市で最大34メートル、静岡県下田市や東京都新島村などで30メートルを超える津波に襲われると想定しています。東日本大震災での津波の最大の高さは、岩手県大船渡市の16.7メートルと推定されていますから、その2倍以上です。しかも、地震発生から津波到達までの時間は、最も早い和歌山県串本町ではわずか2分と想定されているのです。

地震自体の大きさに加えて心配されているのが、震源域が東京、名古屋、大阪、福岡などの大都市を含む太平洋ベルト地帯に沿った、広範囲に及んでいることです。これらの地域は、日本の産業や経済の中心となる地域です。政府は2025年3月31日、最大で29万8000人が死亡し、経済被害額は最大で292兆円に上るなどとした被害推計報告書を公表しました。こうしたことから、次の南海トラフ巨大地震が日本にもたらす影響は東日本大震災をはるかに上回る「西日本大震災」になると考えられています。

次の南海トラフ巨大地震が起こること自体を止めたり、地震の規模や揺れの大きさをコントロールしたりすることは不可能です。

しかし、もたらされる被害を現在の想定より少なくすることは可能です。そのために大切なのは、建物の防災補強などの対策を進めるほか、私たち一人ひとりの防災に対する意識を高めることです。

1955年東京都生まれ。京都大学名誉教授・京都大学経営管理大学院客員教授。専門は、地球科学・火山学・科学コミュニケーション。東京大学理学部地学科卒業、理学博士(東京大学論文博士)。京都大学大学院人間・環境学研究科教授などを経て現職。著書に『大人のための地学の教室』『みんなの高校地学』『知っておきたい地球科学』『M9地震に備えよ』などがある。