MENU

三洋化成ニュース No.549

2025.10.14

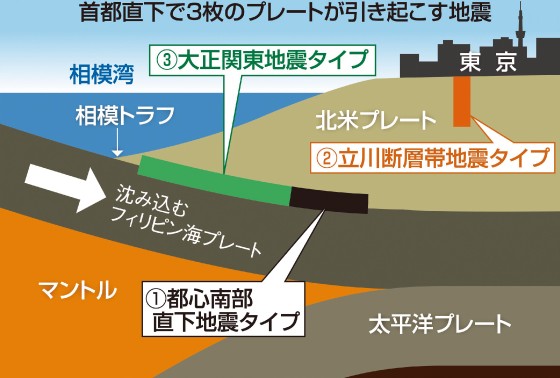

図:首都圏で3枚のプレートが起こす直下型地震(筆者作成)

日本列島には内陸で直下型地震を起こす「地震の巣」がたくさんあります。なかでも東京近辺の直下を震源とする「首都直下地震」は、東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県に日本の全人口の約3割が集中していることから、最も警戒されています。

そのメカニズムはプレート・テクトニクスと呼ばれる地球科学の理論で説明できます。地球の表面はプレートと呼ばれる厚い岩の板に覆われています。プレートには大きく大陸を作っている「陸のプレート」と太平洋の地下を作っている「海のプレート」があります。

図のように、首都圏は「北米プレート」と呼ばれる陸のプレートの上にあり、そのプレートの下には海のプレート「フィリピン海プレート」が潜り込み、さらにその下に「太平洋プレート」が潜り込んでいます。それぞれのプレートの境界と内部では、プレートの複雑な動きで生まれる「ひずみ」による直下型地震が起こるのです。

国の中央防災会議は首都圏を中心に19カ所の震源域でM(マグニチュード)7クラスの直下型地震が起こると考えています。また、それが起こる確率は、今後30年間に約70%と予測していますが、 その時期は、予測できません。

現在想定されている首都直下地震には、三つのタイプがあります。

一つ目は「都心南部直下地震」と呼ばれるもので、地盤の弱い東京23区の東部を中心に震度7の激しい揺れに見舞われるだろうといわれています。

ちなみに震度7とは、1995年に起きた阪神・淡路大震災と同じ規模の揺れで、ピアノやテレビが空中を飛んで壁に激突するほどの激しさです。人は動くことも考えることもできません。特に心配されるのが、建物の倒壊です。

この地震では、家屋の全壊と焼失が最大で約61万棟、建物の倒壊や火災による死者が最大で約2万3000人に及び、地震直後では都区部の約5割で停電と断水が起こります。また、交通機関では、地下鉄は1週間、私鉄・JRは1カ月ほど運行停止、主要道路も数日は通行不能の状態になると予測されています。具体的には、1981年以前に建てられた耐震補強のない建物の6割は瞬時に倒壊し、また大規模な火災によって死者のうち1万6000人が焼死するともいわれています。

二つ目のタイプは、関東地方内陸部にある活断層が動くものです。東京都府中市から埼玉県飯能市にかけて存在する長さ33キロメートルの「立川断層帯」が動いた場合、東京西部の人口密集地にM7.4の地震が起き、6300人の死者が出ると予想されます。立川断層帯は1万年から1万5000年の周期で動いていますが、前回動いてから2万~1万3000年が経過しており、銀行預金に例えれば「満期」の状態にあります。このほかにも首都圏で活動が高まっている断層帯はわかっているだけでも数カ所あり、さらに未知の活断層が埋もれている可能性も高いのです。

三つ目のタイプが、大正時代の1923年に関東大震災(M7.9)をもたらした「海の巨大地震」です。房総半島と伊豆大島の境には「相模トラフ」という谷状の地形がありますが、ここが起点となって巨大地震がこれまで周期的に起こっています。相模トラフを震源とする海溝型地震の特徴は、揺れだけでなく津波も引き起こすことです。東京湾の周辺には海水面よりも地面が低い「ゼロメートル地帯」が多いことから、被害が広い範囲に及ぶ恐れがあります。

高さ2メートルの津波でも、海岸から約20キロメートルまで、高さ6メートルでは約40キロメートルまで水没するところがあるといわれています。また、都心は地下鉄が発達しているため、地下のショッピング街に水が侵入する危険も大きいのです。現在の首都圏でこのタイプの地震が起こった場合、沿岸部の海抜ゼロメートル地帯や、地下鉄網に甚大な浸水被害を起こす危険があります。

地震直後には至る所で火災が発生し、短時間のうちに燃え広がります。その後、上昇気流によって竜巻状の巨大な炎を伴う旋風が発生します。「火災旋風」と呼ばれるものですが、大都市の中心部ではビル風によってこれが次々に発生し、地震以上の犠牲者を出す恐れがあるのです。こうなると事実上、消火活動は不可能となってしまいます。

首都直下地震の問題は、建物倒壊など直接の被害にとどまらず、火災など複合的に巨大災害を引き起こす点にあります。被害予測図を見ると、下町といわれる東京23区の東部では、地盤が軟弱なために建物の倒壊などの被害が大きく出ます。

これに対して、東京23区の西部は東部に比べると地盤は硬いのですが、木造住宅が密集しているために大火による災害が心配されています。例えば、環状6号線と環状8号線の中など、幅4メートル未満の道路に沿って古い木造建築物が密集する地域が最も危険です。事実、1923年に起こった関東大震災の時にも、犠牲者10万人のうち9割が火災による犠牲者でした。すなわち、建物を壊さないで火災を起こさないことが最も重要な行動となるのです。

1955年東京都生まれ。京都大学名誉教授・京都大学経営管理大学院客員教授。専門は、地球科学・火山学・科学コミュニケーション。東京大学理学部地学科卒業、理学博士(東京大学論文博士)。京都大学大学院人間・環境学研究科教授などを経て現職。著書に『大人のための地学の教室』『みんなの高校地学』『知っておきたい地球科学』『M9地震に備えよ』などがある。