MENU

三洋化成ニュース No.549

2025.10.14

明治35(1902)年、北野天満宮千年祭で賑わう中立売七本松付近を、

先走り少年がチンチン電車を先導して走る貴重な写真(京都府立京都学・歴彩館寄託 石井行昌氏撮影写真資料)

江戸幕府が開かれ、政治の中心が関東に移ると、京都の都市としての絶対的地位が揺らぎ始め、明治維新で天皇が東京に遷ると、その衰退はさらに深刻なものになった。そこで、京都復活のためのさまざまなてこ入れが始まる。その一つが、琵琶湖の水を京に引く琵琶湖疏水の建設だった。疏水の完成により、京都は上水の確保とともに電力という「近代兵器」を得た。これが、日本初となる路面電車(チンチン電車)の開通につながる。

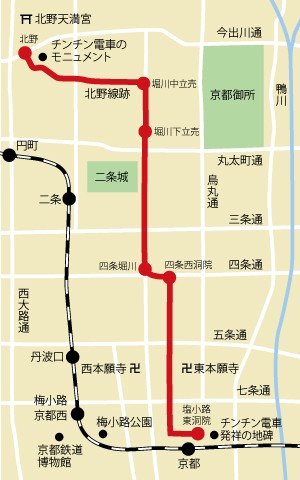

赤線はチンチン電車北野線の路線跡。京電は大正7(1918)年に京都市に買収され、チンチン電車(狭軌)は広軌の市電に置き換わっていくが、北野線だけは昭和36(1961)年まで走り続けた

明治28(1895)年、内国勧業博覧会が京都(岡崎)で開催されるのに合わせて、まずは京都駅から伏見油掛まで、続けて京都駅から南禅寺までの運行が始まった。その快挙に人々は快哉を叫び、路線は徐々に延伸されて、西は北野天満宮にまで至った。だが、ほどなく予期せぬ問題が起こる。通行人や人力車・牛車などと電車がぶつかる事故が頻発したのだ。そこで京都府が条例を作る。通行人などに危険を知らせるため、電車の前に「告知人」を走らせるよう、運営する京都電気鉄道株式会社(京電)に義務付けたのである。

京電は告知人の確保を直接雇用ではなく、経費節減のため請負人との契約とした。その結果、集められた告知人は12歳から15歳ぐらいの少年ばかりであった。告知人は「先走り」あるいは「先走り少年」と呼ばれるようになる。彼らは運転席横のステップに立ち、交差点や雑踏地に差しかかると、電車から飛び降りて、走行する電車の9メートル前を、赤い旗を持ち「危のおまっせー、電車が来まっせー」と叫びながら走った。

皮肉なことに、電車からの飛び降り、飛び乗り時に転んでけがをしたり、先導中に電車にひかれたりする、告知人側の事故も起こった。夜間の勤務はさらに厳しく、赤い旗の代わりに提灯を持ち、電車の走行中休みなく走らねばならなかった。

ローティーンの少年には、肉体的にも精神的にも過酷な仕事であったに違いない。雨の日は泥だらけ、晴れた日はほこりまみれ、寒い日は鼻水を垂れ流し、暑い日は汗まみれ、という少年たちの姿は良識者の顰ひんしゅく蹙を買った。また、幼い子どもが何かをねだってぐずった時など、「そんなことばかり言っていると、先走りをやらせるぞ」と親が一喝すると、子どもは途端におとなしくなったという。

路面電車は京都に続いて各地で走り出すが、「告知人」という奇妙な制度は他に用いられなかった。明治37(1904)年、告知人制度は全面廃止となる。存続期間は9年余りであった。以前、私は先走り少年たちが、無性にいじらしくなって、生き証人がいないか調べようとしたことがある。が、残念ながら取りつく島もなかった。彼らは大人になってからも、自分の過去を(恥じて?)語らなかったのだろう。かくして、この空前絶後の歴史の担い手は、一人の名前も残すことなく、時の流れのなかに消えてしまったのである。

現在、梅小路公園に行くと、「走っている」チンチン電車に乗ることができる(土日・祝日)。車両の前面に「保護網」が据え付けてあるが、これは、一つには転んだ先走り少年をひき殺さないためのものでもあったそうだ。

左:JR京都駅近く(塩小路東洞院)に立つチンチン電車発祥の地碑

中央:梅小路公園で走行中のチンチン電車

右:現在、上の写真の付近に立つチンチン電車のモニュメント

作家。京都府京都市生まれ。京都府立嵯峨野高校を経て京都大学農学部卒業。主に京都や歴史を題材にした小説、エッセイ、紀行などを手がける。著書に『TOKYOで「華のお江戸」を巡る 東京江戸地図本』『紫式部と源氏物語 京都平安地図本』『1964東京オリンピックを盛り上げた101人』『おもしろ文明開化百一話』『京都大正ロマン館』『麗しの愛宕山鉄道鋼索線』『平安京のメリークリスマス』などのほか、先走り少年を主人公とした小説『電車告知人―明治の京都を駆け抜けた少年たち』がある。