MENU

三洋化成ニュース No.548

2025.07.11

菖蒲谷池

雅な貴族の世界を描いた『源氏物語』の誕生から約200年、武家政権の先駆者、平氏の栄枯盛衰を綴った『平家物語』が世に流布する。その最終巻、壇ノ浦の戦いで平氏が滅んだ後、12歳の平氏の正嫡・六代(平清盛の曾孫)が母や妹とともに落ち延びて、大覚寺北の菖蒲谷に隠棲する話が出てくる。

六代はその後源氏の追っ手に捕まり、最終的には斬首されるのだが、それからさらに400年後の江戸時代初期、この菖蒲谷を舞台に、ある感動的な出来事が起こる。菖蒲谷は現在、菖蒲谷池を中心に釣りや舟遊び、バーベキューなどが楽しめるちょっとしたリゾート地になっている。昭和40(1965)年に嵐山-高雄パークウエイが開通し、菖蒲谷池への車でのアクセスが可能になったからだが、この池の誕生とその出来事が関係しているのだ。

元和(1615~1624年)の頃、北嵯峨の高台の農地は、水量のある谷川が少なく、常に水不足に悩まされていた。そこで一人の男が立ち上がる。地元に住む青年、吉田光由である。その名を聞いて、和算書『塵劫記』を思い浮かべた人は、なかなかの歴史通であろう。そう、光由はのちに、江戸時代随一のベストセラーで、日本人の数学力を飛躍的に高めたとされる、あの名著を著す算術家である。

さて、光由は北嵯峨の尾根を越えた北にある菖蒲谷に目を付けた。菖蒲谷の水は地形的には北嵯峨とは反対の北へ向かい、高雄から清滝川に合流する。

本来なら菖蒲谷の水は利用できないが、光由の考えは斬新であった。菖蒲谷に土手を造って水を貯め、南側の尾根を隧道(トンネル)で貫いて、北嵯峨側の細谷川に水を流し、下流の農地を潤そうというものだった。理にかなった考えではあったが、実際の隧道工事には、相当の困難が伴ったはずである。

本来なら菖蒲谷の水は利用できないが、光由の考えは斬新であった。菖蒲谷に土手を造って水を貯め、南側の尾根を隧道(トンネル)で貫いて、北嵯峨側の細谷川に水を流し、下流の農地を潤そうというものだった。理にかなった考えではあったが、実際の隧道工事には、相当の困難が伴ったはずである。

というのも、当時はまだ測量機器らしきものがなく、掘削の方法ももちろん手掘りである。工事中、落盤や湧水の処理、換気の問題にも対処する必要があったろう。高さ1.5メートル程度、長さ200メートルに及ぶ隧道の工事は、全国的にほとんど類を見ないものであった。それを光由は、兄・道宇と地元農民らとともに見事にやり遂げたのである。

こうして菖蒲谷池が生まれ、隧道は400年後の今なお、北嵯峨の農地に水を供給し続けている。なぜ、光由らは困難を乗り越えられたのか。一つには、光由は保津川や高瀬川の開削で有名な角倉了以の親戚筋に当たり、了以から土木技術を学んでいた可能性がある。また、この付近には、角倉家と親しい本阿弥光悦が利権を持つ砥石山が多く、光悦の協力を得て、穴掘りのプロである砥石の掘削工を確保できたのかもしれない。

ともあれ、この隧道により、光由は北嵯峨の人々の窮状を救ったのである。裕福な一族に属していたとはいえ、農民たちのため手弁当で難工事に挑んだ姿勢は、今で言えばさしずめ、アフガニスタンで用水路の建設に取り組んだ故中村哲氏に比肩するものであろう。現在、広沢池の西側エリアは、「北嵯峨田国景観保全地域」に指定され、美しい田園風景が広がっている。その光景を見るにつけ、吉田光由という人物とその功績について、より多くの人に知ってもらいたいという思いが募る。

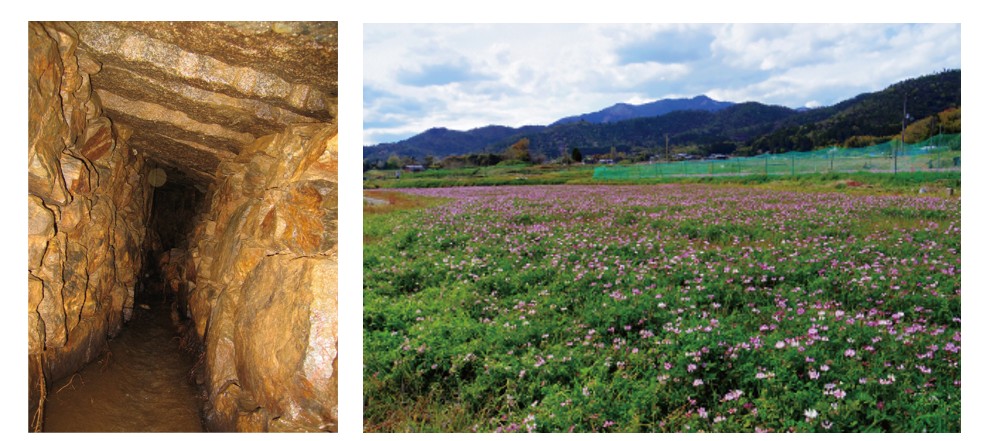

左:建設当時のままの姿を残す隧道内部(写真提供:金久孝喜氏)

右:北嵯峨の田園風景

作家。京都府京都市生まれ。京都府立嵯峨野高校を経て京都大学農学部卒業。主に京都や歴史を題材にした小説、エッセイ、紀行などを手がける。著書に『TOKYOで「華のお江戸」を巡る 東京江戸地図本』『紫式部と源氏物語 京都平安地図本』『明智光秀劇場百一場』『1964東京オリンピックを盛り上げた101人』『おもしろ文明開化百一話』『電車告知人』『京都大正ロマン館』『麗しの愛宕山鉄道鋼索線』『平安京のメリークリスマス』などがある。現在、『鍬と算盤―吉田光由物語』を新聞に連載中。