MENU

三洋化成ニュース No.549

2025.10.14

縄文号(奥)、パクール号(手前)

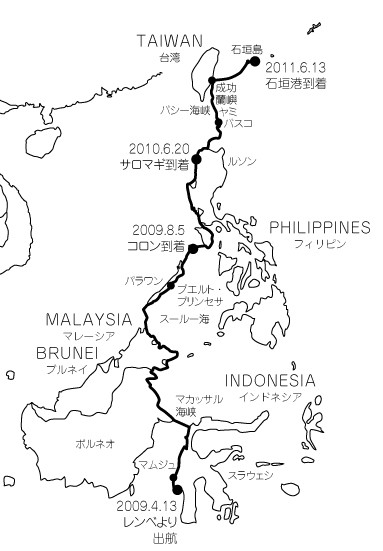

▶2009年4月~8月 インドネシア・スラウェシ島、マカッサル海峡、マレーシア、フィリピンなど

2009年4月、スラウェシ島を出航し、約2年の月日をかけて日本に向かった。コンパスやGPS、海図を航海に使わず、島影と星を頼りに、かつてこの海を渡った先人たちに思いを馳せながら航海した。

日本人クルー4名、インドネシアのマンダール人クルー6名が協力してカヌーを進めた。年齢も宗教も異なるメンバーが、狭いカヌーの上で生活をともにした。台風はもちろん、風も波も潮も、私たちは自然を何一つコントロールできなかった。無風の時は櫂を絶えず漕がなければならず、逆風での停滞も多かった。だから自然が許す合間を縫うようにして、自然の意のままに進んでいくしかなかった。

近代のカヌーは正面から風が吹いても45度の角度でジグザグに前に進むことができる。しかし、縄文号は正面どころか、前寄りの風は全て受け付けなかった。横風ならば、何とか前進できた。パクール号はわずかだが、正面からの風でも進むことができる。2艇の性能の差は大きい。出発して、しばらくは横風だったので、縄文号でも何とか進んだ。ところが北上を始めた途端、正面から北風が吹いてきたので、進まなくなった。結局、この日に進めたのは7キロメートルだけだった。

日本人メンバーは4名。渡部純一郎はベーリング海峡や宗谷海峡、パタゴニアなどで一緒にカヤックを漕いだマルチ冒険家だ。佐藤洋平と前田次郎はともに武蔵野美大の卒業生。道具作り、カヌー作りを一緒にした後、クルーとして参加した。6名のマンダール人クルーたちは、マグロ漁師で、出航地のレンベに住んでいる。

マムジュの港まで120キロメートル。3、4日で行けると思っていた。しかしなんと10日間かかってしまった。日速12キロメートルのスピードだ。シーカヤックに乗って漕げば2日の距離だ。先が思いやられた。

左:インドネシア出発後

右:マレーシア航海中の縄文号。操縦しているのは筆者(左から2番目)

海が荒れていると、船にぶつかった波が大きなしぶきを上げる

最初の難関はマカッサル海峡横断だ。スラウェシ島とボルネオ島の間の最短距離、約120キロメートルを渡る。まずは赤道を越え、北半球に入りボルネオ島に向かう。

半月の日から7日後、深夜12時前に満月が、雲に見え隠れしながら出てきた。月が出たら出航しようと打ち合わせしていたので、早速、錨を上げ、帆を上げて出航した。風はゆるい東風で、風だけでは進まない。7時過ぎに南風に変わり、今までにない強風で3メートルの波が立っている。縄文号もパクール号も前後に揺れながらスピードを上げた。私たちのカヌーは海が荒れる時にスピードが出るんだということを再認識する。

夜は交代で舵を握った。夕食後デッキの上で仮眠を取ろうとすると、コオロギの鳴き声が聞こえてきた。この海峡は深く2000メートル以上の深海だ。いつから住んでいたのだろうか。カヌーに使った大木が生きていた時から、洞に住んでいた先住民かもしれない。

夜中に湯を沸かし、コーヒータイム

夜間は風がなく、船はほとんど動かなかったが、少し南に流されていたようだ。空が明るくなってきたが、風はなく、漕いだ。クジラが現れ、潮を吹いた。少し遠くだったが、威風堂々と存在感がある。やがて尾ビレをぴんと立てて潜っていった。7時ごろから風が吹いてきたが、北西からの向かい風だ。オールで漕ぎ始める。岬の先端を目指すが遠い。なかなか近づいてこない。真っ暗になった頃にようやくボルネオ島の縁側に錨を下ろした。

世界で最も静かだといわれているスールー海の夜、空一面に降り注ぐように、たくさんの星が輝いていた。北斗七星と南十字星が同時に見える赤道近くにいた。

航海中、私は努めて最後尾に立っていた。キャプテンが疲れた時や、食事のために席を立つ時に代行で舵を握る。舵を握りながら、自分たちでコツコツと作り上げたカヌーで、日本に向かって航海していることを実感し、充実感を噛み締めていた。

スールー海は穏やかだが、治安が悪い。海賊が跋扈している。マレーシアのセンポルナで海上警察に逮捕・連行されている海賊たちを見た。実は海賊よりさらに厄介なのが、イスラム過激派集団アブサヤフだ。アルカイーダとも連携しているといわれ、誘拐による身代金が彼らの収入源だ。いくらボロ舟といっても、外国人が乗っていると注目される。情報伝達も早いので、私たちがスールー海を航海していることは知られている。物理的な危険はトレーニングや技術を磨くことによって軽減できるが、治安の悪さは自分たちではどうしようもない。

マレーシアのサバ州からフィリピン西南部のパラワン諸島に渡った。この中央部に州都プエルト・プリンセサがある。ここより北は海賊やイスラム過激派の危険は少なくなる。

次回は、ルソン島から台湾を経て、ゴールするまでの航海をお届けする。

左:魚を釣っているマンダール人のキャプテン

中央:船の上で釣った魚を現地の調理法で煮魚に

右:地元の釣り船と出会い、釣った魚をエビに交換、卵も途中の島で入手

1949年東京生まれ。一橋大学在学中に同大探検部を創設し、アマゾン全域踏査隊長としてアマゾン川全域を下る。1993年から、アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸にまで拡散していった約5万3千kmの行程を遡行する旅「グレートジャーニー」を開始。南米最先端ナバリーノ島を出発し、10年の歳月をかけて、2002年2月10日タンザニア・ラエトリにゴールした。「新グレートジャーニー 日本列島にやって来た人々」は2003年にシベリア、サハリン経由の北方ルートから始め、中国から朝鮮半島経由のルートを終え、最後に海上ルートは2011年に石垣島にゴールした。