MENU

三洋化成ニュース No.548

2025.07.11

男性中心の伝統芸能である能の世界で、数少ない女流能楽師として舞台に立つ関直美さん。30代で能を志した背景には、演者が命を懸けた舞台との巡り合いがありました。日本文化の独自性をあらためて見直し、普及に努める関さんに、能楽師になるまでの苦難の道のりや、能の魅力について伺いました。

-- 能の世界で活躍されていますが、関さんは北海道帯広市で茶道師範をされているお母様のもとで育ったのですね。

はい。実家の茶室には、週に3日ほどある稽古日に朝早くから夜遅くまで絶え間なくお弟子さんが通ってきていました。とても厳しくしつけられ、子どもの頃は同級生たちと一緒に遊べなかったのを覚えています。私らしくいられる場所が自分の部屋しかなく、いつも行儀良くしていなければならないことに辟易し、10代の頃には一日も早く家を出たいと思うようになりました。高校卒業後は、茶道の専門学校に行くのをやめ、東京に出てビジネスの専門学校に進みました。人目を気にすることなく、映画を見たり喫茶店でお茶を飲んだりと自由を満喫して思い切り楽しみましたよ。

-- 普通のことですが、それだけでも、解放された気持ちだったのでしょうね。卒業後は一般企業に就職されたのですか。

建設会社に勤めて、秘書の仕事をしていました。同じ職場の先輩が会社を辞めて海外留学した話を聞いて「そんな生き方もあるんだ」と刺激を受け、私も退職してロサンゼルスに留学しました。のんびりした良い所でしたが、何かが違うと感じて、何にも知らないのに、ニューヨークに行こうって決めたんです。

-- 思い切りがすごいですね(笑)。

そうですね。それで、行った先はニューヨーク州のロングアイランド。イメージしていたよりもかなり田舎で、大学も遠くてバスで通うしかなくてつらい。あれっ、みたいな(笑)。少しでも市内に近づいて、もっと授業料の安い大学を探そうと思って、マンハッタンにたどり着いたんですが、街の規模は小さいし、道もきれいじゃない。ただ、マンハッタンって生きている実感があるんです。女性たちは毎日パスタしか食べてなくても、成功を夢見て働いている。みんな孤独を抱えているからこその優しさみたいなのがあるところにも惹かれましたね。

-- マンハッタンで、日本の文化について懐かしく感じたり、見方が変わったりすることはありましたか。

あんまりないですね。そもそも日本人とはどういう民族で、どんな宗教観を持っているというような、日本人としてのアイデンティティについてほとんど考えたことがなかったんです。アメリカの大学の「世界の宗教」の授業で神道について触れ、日本は八百万の神と仏が共存する文化を持ちながら外来の文化を取り込み発展してきた、類いまれなる国だということを初めて知ったんです。

-- アメリカの大学は入ってからが大変だとよく聞きますが、いかがでしたか。

図書館は24時間開いていて、学生はみんな夜中まで勉強しているんです。私は心理学を専攻したのですが、さらに言語の壁があるので、本当に泣きながら勉強しました。それでも良い成績を取れると達成感があったので、大学院まで進み、企業の人事分野に役立つような経営心理学を研究しました。

しかし、大学院での資格取得の勉強中に母が倒れ、私は志半ばで母の看病のために帰国することになりました。

-- そのまま研究を続けていれば、日米で活躍する人事コンサルタントになられていたかも。

そうかもしれません。しかし最先端の研究は日進月歩ですから、日本に帰って看病の傍らでは、とても続けていけなかったでしょう。卒論は調査も考察も済んでいて後は書くだけという最終段階だったので、あと1カ月あったらと、もったいない気はしますけれど(笑)。

母とは、帰国後も茶道はやらないという約束をしていました。それでも、茶室からお釜の音や炭の跳ねる音、お香の香りがしてくると、やはり「ああ、いいものだなあ」と感じたんです。母との葛藤で茶道を遠ざけていただけで、茶道自体が嫌いだったわけではなかったのかもしれません。母が亡くなった後、弟子の方々からの後押しもあり、京都の裏千家学園で学び、師範になりました。

-- 茶道師範になってから、能と巡り合ったのでしょうか。

はい。母が亡くなって2年半経った頃、東京の知り合いが能の舞台に誘ってくれて軽い気分転換のつもりで見物にいったのが『関寺小町』という演目でした。100歳の小野小町が主人公で、各流儀の宗家しか演じられない最奥義といわれるものです。老女はあまり動かず何もしないために、実は演じるのが一番難しいんです。

その公演の最中に、突然シテ(主役)が倒れてしまったんです。それでも演目は中断せず、囃子方も地謡方も顔色一つ変えることなく続行していました。シテも立ち上がって続けました。しかし3回目に倒れた時、後見という役割の長袴を着た人が進み出て、シテが強く握りしめていた扇を、指を1本ずつ開いて抜き取り、装束も面もつけないまま代わって演じ始めました。

-- 緊迫した場面に居合わせたのですね。

そうですね。77歳のシテが初めて『関寺小町』を演じようとした心境、そして舞い納めることができなかった悔しさはいかばかりかと思うと、胸に迫るものがありました。また、母についで父も亡くし、生老病死にとても敏感になっていた時期でしたので、才色兼備で名を馳せた小野小町の老いの哀しみが切々と伝わってきて、母も茶道を中断せざるを得なかった無念さがあったかもしれないと感じました。そして自分は、こんなふうに命を懸けて何かをやったことが今まであっただろうか、私は何のために生きているのだろうと考えずにはいられなくなりました。そんな時に知人と電話で話していて、能をやってみたいという自分の気持ちに気付いたのです。

-- 能楽師は世襲が多いのではないでしょうか。

-- 能楽師は世襲が多いのではないでしょうか。

その通りです。私は、何のバックグラウンドもなく、30代からの挑戦。「できるわけない」と思いながらも調べてみると、能の流派のなかでも宝生流は、女性でも能舞台に立てる機会が比較的多く、また東京藝大を卒業すれば宝生流の能楽師になれる道があるとわかりました。そこで、たまたま帯広に出稽古に来られていた宝生流の當山興道先生に手紙を書き、お会いすることができました。ご自身も能の家系ではなく、東京藝大を出て能楽師になられた先生に、精いっぱい熱意を訴えると、最後に「やりたいんだったら、しょうがないな」と弟子になることをお許しいただきました。

-- 習い事としてではなく、プロの能楽師になる道に踏み出したのですね。

はい。素人と玄人は一緒に稽古はできないので、毎月、先生が帯広に来られる月は自宅で稽古をお願いし、来られない月は私が東京に行きました。毎月の稽古に向けて、毎日自宅で無我夢中で練習しました。同時に受験のため、大学入試センター試験(現・大学入学共通テスト)の勉強も。東京藝大の入試では紋付き袴を着るのですが、私は一人で袴を着けられないのに、周りの18歳の受験生はさっさと袴を着けていくんです。生まれ育った環境による差は大きくて、能に親しんで育った人はやはりたたずまいから違います。「来ちゃいけないところに来ちゃったかも」と初めて思いました(笑)。

何とか合格したんですが、入学してからがまた大変でした。謡や仕舞、笛や小鼓や大鼓、太鼓まで全てに稽古が必要なんです。大学の授業では一から教えてくれるわけではなくて、その場で一通りできるのが当然で、先生に直すべきところを指摘していただくんです。他の学生は能の家系で育ち、だいたい身に付いているのですが、私は受験のために練習した2曲しかできません。當山先生も心配して稽古をつけてくださり、毎朝7時から舞台の掃除をして、稽古を受けて、それから学校に行く日々を送りました。

私は他の学生に比べあまりに不出来で、最初の頃は存在を認めてもらえないという感じでした。もちろん自分から先生に質問にいくなんてことはしてはいけません。ある程度上達して、叱っていただけるようになった時には、ありがたいと思いました。

-- 諦めず、続けられたのはなぜでしょうか。

能ができることがうれしく、稽古が本当に楽しかったんです。やめたいとは全く思いませんでした。それに、3年生になれば職分として黒の紋付きを着て能楽堂の楽屋でお手伝いができるようになる。今考えても、能のことだけを考えられていた日々は夢のようでした。私が今、こうして能楽師としていられるのは、奇跡だと思います。

-- 能の家に生まれたわけでもない。しかも、圧倒的に男性が多い世界で、女性です。

自分が女性だからといって、領域を狭める必要はないと思っていました。肉体が違えば声帯も骨格も違うのは仕方がありませんから、できることを地道にやるだけです。

2024年の自主公演で大曲「井筒」に挑んだ(写真=三上文規)

-- 舞台の奥には松が描かれていますね。

はい。大抵の能舞台には描かれています。松は神様の依り代といわれ、松に向かって演じるのが本来です。ただ、松を前にすると客席に背を向けることになってしまうので、松を鏡に映した形にして「鏡板」という名前が付いています。もともとは外で演じられるもので、建物の中に能舞台が入った形式は明治時代からです。

-- 屋根と四隅の柱は、必ずあるものですか。

そうです。面をかけていると、視野がとても狭くなります。足元を見ようと下を向くと、それだけで面が表情を作ってしまうので常に顔を真っすぐ向けていなくてはなりません。ですから柱や、歩いた歩数、足の裏で感じる板目などを頼りに動いています。舞台によって微妙に柱の位置や大きさ、足触りが違うので、当日使う舞台で稽古して、型を覚えるんです。

-- 装束をつけて面をかけ、時には謡いながら、そこまで神経を張り巡らせるんですね。公演までに、何度も本番さながらのお稽古をされるのでしょうか。

出演者や地謡方、囃子方など全員が集まって合わせるのは、お申し合わせという2日前のリハーサルだけなんです。それまでは、基本的に自分一人で稽古します。

-- えっ、それでうまくいくんですか。

各自が完璧に仕上げてくるので、そのお申し合わせでもほんの微調整だけですね。能は興行ではないので、公演が何度もあるということはなく、1回に全てをかけて演じきります。

稽古では、本番で使う装束や面は使わず、自分の稽古用のものを使います。代々受け継がれてきた貴重なものですので、稽古で消耗させられません。昔作られた装束は、今では作る技術が途絶えていて、絹の質から違い、軽くて非常に繊細なんです。面をかける時は、頬などに真綿を半紙でくるんだものを入れて、自分の顔を面に合わせます。本番で使う面は当日の朝に初めてわかります。家元が弟子の技量を考えて、どの面を使うか決めるんです。

-- 「能面のような」というと、無表情なことを指すことが多いですが、能では面をかけた状態で、どのように人物の感情を表現するのでしょうか。

中間表情といいますが、面は表情がないからこそ、どんな表情もできるんです。世阿弥が編み出した素晴らしい技法です。うれしいと少し上を向き、悲しいと少し下を向く。これで表情が変わるんです。「面をかぶる」ではなく「面をかける」という言い方をしますが、これは自分の表情を殺して自分を呪術にかけ、登場人物になりきるという意味です。

-- 「呪術にかける」の「かける」なんですね。決まった型のなかで、演者の個性は出ないものですか。

能は決まった型があり、必要最低限の所作しかしませんので、誰がやっても同じなんです。悲しい型をすれば、お客様にはその悲しさを想像していただけます。けれども人によって違いが出るのは、演者の品格や心、その人の生きてきた過程がにじみ出てくるからでしょう。

『関寺小町』の小町のように、年を取って何もしない役柄に、わびさびや人間味が出てくるというところが、能の神髄のように思います。私自身も、日々稽古を怠らず、感謝を忘れず、謙虚な気持ちで舞台に臨むよう精進していきたいと思っています。

-- 今後の展望をお聞かせください。

小学生から70歳代まで多くの人に能を教えている

後進を育てたいですね。能楽堂にお見えになるのは圧倒的に女性が多いのですが、「女流能楽師」と呼ばれるのは、演じる女性が珍しいから。しかし、男性も女性も演じることに変わりはありません。女流能楽師がいても不思議ではないとお客様にも思ってもらい、日本の伝統文化を次の世代につなげていきたいです。

-- 「伝統の橋がかり」という伝統文化を普及する団体を立ち上げられていますね。

はい。風土に根ざして先人が築き上げてきた文化を多くの方に伝えていきたいと、能や狂言の鑑賞会、茶道や和楽器などの体験会を催し、日本人も海外の方にも参加できる場を設けています。人間国宝の先生方に依頼して講師を務めていただくこともあるんですよ。長く続けていると、徐々に信頼をいただけるようになってきました。夏休みには子どもたちにも、能を体験してもらっています。子どもは、能に敷居を感じず、どんどんチャレンジしますね。情報化社会・国際社会となり、便利さが加速する一方で、私たちは大切なものを失っているかもしれません。未来に生きていく子どもたちには、日本人としてのアイデンティティをしっかり持ち、自信を持って日本文化を語れるようになってほしいです。

-- 能だけでなく日本のさまざまな文化全てを大切に捉えていらっしゃるんですね。

2024年発行の著書『Yes, Noh 』では、ご自身の半生と能の魅力がちりばめられている

日本の文化には茶道、書道、香道、華道、武道など「道」が付くものが多いんです。「道」とは過程、プロセスのこと。例えば茶道は、お茶を媒体として人生を歩み、悟っていく道です。日本人には完全なものより不完全なものを尊ぶ心があり、日本の文化の根底には不完全の美があります。自然の移ろいに美しさを見いだし、豊かな心を一生かけて学んでいくものが日本の文化なんです。豊かな心は、人に喜んでもらいたいという気持ちにもつながります。

-- 能を観たことがない方にとっては、能楽堂に行くという一歩を踏み出すのが難しいのではないかと思いますが。

私が催している会では、敷居を低くするため、わかりやすい短い演目を選んだり、イヤホンガイドを付けたり、詞章をお配りしたりしています。舞う姿を見たり、謡やお囃子を耳にしたりするだけでも、日本人のDNAが何か懐かしいものを感じて癒やされるかもしれません。ぜひお気軽に、能楽堂へお越しください。

-- 高尚なものだから、難しそうだから、と気後れすることなく出会える場を作ってくださっているのですね。緊張せずに伺えそうです。本日はありがとうございました。

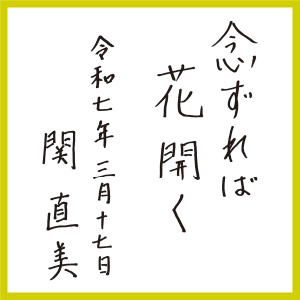

と き:2025年3月17日

ところ:東京都文京区 宝生能楽堂