MENU

三洋化成ニュース No.549

2025.10.14

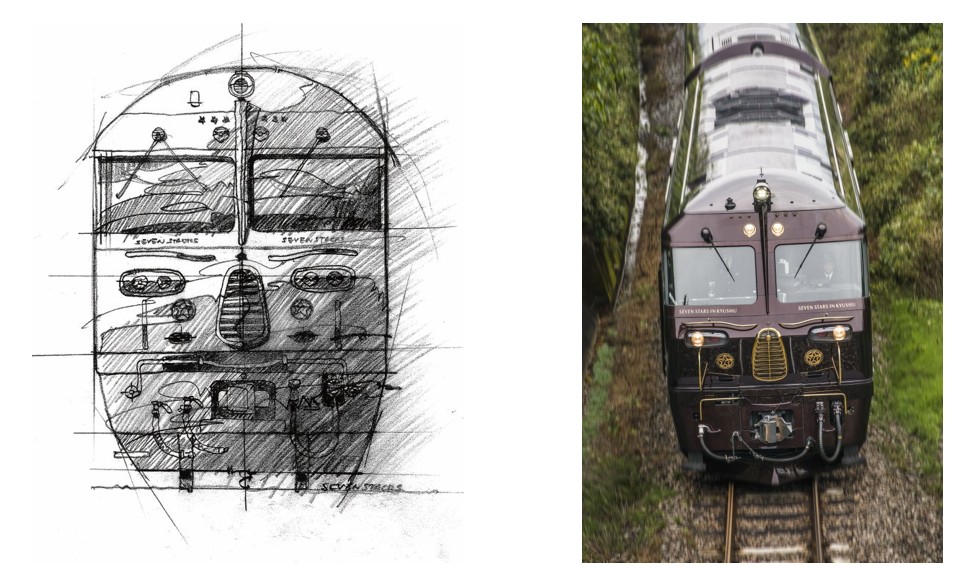

水戸岡さんが描いた「ななつ星 in 九州」

ゲストは日本初のクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」のデザイナーである水戸岡鋭治さん。2013年秋に運転を開始した「ななつ星 in 九州」は、木材や和紙などの天然素材のほか、大川組子や有田焼といった伝統工芸を活用し、走る豪華ホテルと称され話題となりました。2022年10月には客室数を減らして茶室やバーを設けるなど、さらに特別な旅を演出するリニューアルを行って注目を集めています。

鉄道だけでなく公共施設などにおいても、細部まで思いの詰まった洗練されたデザインを手掛ける水戸岡さんに、アイデアの源やデザインに対する思いを伺いました。

木材や和紙などの天然素材のほか、大川組子や有田焼といった伝統工芸を生かした「ななつ星 in 九州」(撮影:Studio NEXT 黛 宏幸)

-- 鉄道デザインを手掛けるようになったきっかけは。

僕の事務所では、もともと主に建物の完成予想図をイラストで起こすパース画などを描いており、1986年に福岡市のホテル海の中道(現・THE LUIGANS Spa&Resort) からポスター制作の依頼を受けたんです。それがご縁で、そのホテル内装のアートディレクションを請け負ったのが初めての立体デザインの仕事でした。そして、そのホテルにアクセスするリゾート列車「アクアエクスプレス」を走らせることになって、僕の列車のデザイン案が、1988年のJR九州との初仕事につながったんですよ。

「アクアエクスプレス」は博多湾や玄界灘の近くを走るので、ヨットのような白いデザインを提案しました。しかし、当時は「列車のデザインには汚れやすい白を使わない」というセオリーがあったんです。車体が白いと汚れたことがすぐにわかり、頻繁に掃除をしなければならなくなるからということでしたが、僕は清潔さを意識することが社員のレベルや企業のクオリティを上げ、鉄道を利用するお客様を感動させると考えたんです。

-- 初めてデザインした列車に、業界でタブー視されていた色を使ったのですね。

はい。1987年に発足したばかりのJR九州は当時、経営が大変でした。だからこそ、守りに入らずタブーや不都合に挑戦し、変革しようという気概がありました。僕が社長に「利用者の側に立って意見を言わせていただきますが、よろしいでしょうか」と尋ねると、「うちは鉄道オタクばかりで、鉄道のことを知り過ぎているから、何一つ変えられない。水戸岡さんには素人の視点から思い切ったアイデアを出してほしい」と言われました。「勇気のある人だな」と驚きました。

-- 水戸岡さんのことをとても信頼されていたんですね。

そうですね。デザインを途中でチェックしたり、言う通り作るように指示するのではなく、信頼するほうが、デザイナーは実力以上の力を発揮できるのです。スケジュール・コスト・クオリティを守ることは大前提ですが、信頼関係がないと仕事はできません。リーダーの仕事は、常に人が感動するものに向かって仕事をすることだと思います。

-- なるほど。鉄道デザインはどのように決まっていくのでしょうか。

社長に向けたプレゼンテーションでは、大会議場のテーブルに絵をびっしりと並べるんです。映像でプレゼンをしても相手の記憶に残らないので、僕は使いません。自分で描いた絵には物語が入っているので、それがいかに楽しいかを一つひとつ言葉で相手に伝えていきます。そうすると、社長が自然と、「これが必要だ」と感じた絵を手に取ってくれます。細かい要望も出てくるので、絵を見て相談しながら、デザインを完成させていくのです。模型も作ったことはありませんよ。立体を作ると、できた気になってしまいますが、それは本物ではありません。最後まで安心してはいけないのです。僕は小さなビスまで絵に描きます。

車内のあらゆるアイテムをデザイン

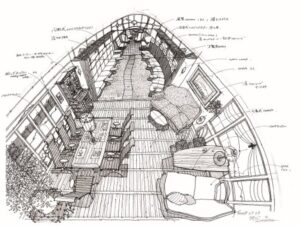

-- 「ななつ星 in 九州」では日本で初めてのクルーズトレインのデザインに取り組まれました。

「ななつ星」は、乗り物でありながらホテルや家であるので、今までにない、心と体が癒やされる空間を、それにふさわしい家具や設えで生み出さなければなりませんでした。デザインしなければならないアイテムの量も膨大でした。列車の床・壁・天井・照明・窓、酒器・食器、スタッフの制服、パンフレットやポスターまで可能な限りのデザインを手掛けました。それらのアイテムが微妙に影響し合っていることも難しかったですね。アイテムの組み合わせもまた無限大ですから。

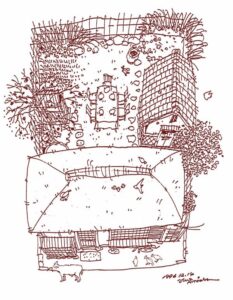

左:「ななつ星 in 九州」のデザイン画

右:深みと品格のある古代漆色の車体(撮影:Studio NEXT 黛 宏幸)

-- デザイン全体の統一感や調和も大切なのでしょうね。

電車を造る時は、何人乗りで、いつ出発して、どのコースを走って、と発注者が大事なアイデアをくれます。デザイナーの仕事は、その話をしっかり聞いて、多くの人が潜在的に望んでいる物に正しく翻訳して、色や形、素材、使い勝手に置き換える作業です。編集ともいえますね。

-- 言語化できていない思いやニーズも汲み取って、形にして見せてくれるということですね。

色や形や素材、使い勝手などは、言語で明快に表現することが大事なんです。僕は子どもの頃から勉強が嫌いで、特に国語は苦手でしたが、仕事ではコンセプトやコピーを言葉でまとめるようにしています。例えば僕は「デザインはコンパクトに収まる」というコピーを作りました。デザインは小さければ小さいほど心地良いと思います。茶室やソニーのウォークマンなど、日本人が得意なのもコンパクトなデザイン。電車は、横幅が2メートル70センチですから、四畳半の連続と考えると、和風の空間があっという間にできます。音を音符で、色をマンセル値で表すように味や触覚を数値で表現できれば、もっと明快に対話ができるようになってくるでしょうね。

-- 言葉で整理整頓していくんですね。

コンセプトは、読んだだけでイメージが湧いて感動して、これだったらやってみようと思える詩のような文章が理想です。コンセプトは、いわば志。儲けることをコンセプトにするのではなく、楽しいものや美しいものを追求するために文化を入れないとデザインはヒットしません。

今は利便性と経済性を追求する時代ですが、デザインに文化を入れると利益性が落ちるという考え方は大きな間違いです。少し手間がかかっても、文化を入れ込むと本当に上品で楽しい、美しいものができるんです。

-- デザインにおいて文化が大事にされていないと感じ始めたのは、いつ頃からですか。

高校のデザインの授業では、色は1色で、形はなるべくシンプルなデザインが良いと、利便性を高めて合理化することを教えられましたね。ところが、ある先生が、いろいろな車のデザインの中から真っ黒のボディーに金の唐草が描かれたものを選んで「最高のデザイン」と言ったんですよ。「デザインは利便性と経済性ではない、デザインは情緒である」と。学校中が大騒ぎになりましたが、僕は「この先生、面白い」と感動しました。

-- それまで学んできたものとは全く違う方向へ導かれたのですね。

ドーンデザイン研究所設立当時(1972年)の水戸岡さん

はい。社会人になってからの僕のデザインの師匠は「本当に美しいものは全部、鈍角だ。人間の身体にも、鋭角は一つもない。カーブでできているものが本当に安全・安心で素晴らしい」と言っていましたが、これもすごく気に入りました。自動車のボディでも、直線よりカーブのほうがコストがかかるのですが、その分、優しい感じがしますね。

ちなみに、僕の事務所は「ドーンデザイン研究所」というのですが、「ドーン」は鈍角のドン、そして小学校時代のあだ名の「ドンちゃん」から来ているんです。このあだ名は、学校がつまらなくてぼんやりしている僕を見て、担任の先生が「鋭治」をもじって「鈍治」と呼んだのが始まりです。ドンはイタリアやスペインでは貴族の尊称で何だか偉そうだから、英語で夜明け「ドーン」(dawn)の響きに。開所に当たって「位置について、よーいドン」のドーンでちょうど良いねって。

-- デザインのアイデアはどうやって生まれるのですか。

僕は電車を100以上デザインしていますが、アイデアは身の周りの人や事、物、時代から着想を得て、新聞、雑誌、テレビ、小説、近代史などからヒントを探ります。日常的にそのことを意識していないと、アイデアを捕まえることはできません。とてつもなく難しい物や新しい物を作ろうとしているわけではなく、他にない物や、他の人がまだやっていないことをやろうとしているだけです。その辺に転がっている、まだ誰も使っていないアイデアに存在理由を付けたり、物語を付けたりしていくと、ヒットする可能性があるんですよ。良い物を見たら、それをコピーして進化させて、自分の得意技にはめ込んで、オンリーワンにしていきます。懐かしいものと新しさのコラボレーションは、老若男女全てに受け入れてもらえるんですよ。

-- アイデアの素を見つける力が必要です。

水戸岡さんが描いた生家の庭には家族で朝食を囲んだテーブルが。

そうですね。アイデアの素は、自分がこれまで生きてきた道のなかに詰まっているのだと思います。面白かった、楽しかったなどの感動体験を、現代に持ち帰ってくるのです。感動が大きいほど、時間や空間、色や形や素材をきちんと記憶しているのです。

僕は実家が洋家具屋で、子どもの頃から工場で木材に触れ、木の種類や性質、良し悪しを自然と覚えました。勝手に旋盤を使って、父にすごく叱られたこともありますよ。休日は、父が庭の大きなテーブルにクロスをかけて、採りたてのヤギのミルクや鶏卵で朝食です。近所の吉備津神社で駆け回って遊び、日本の伝統的な色や形、素材、様式に触れました。リゾートのような、自由で素晴らしい時間でした。この全ての感動体験が僕のデザインにつながっています。

-- 子どもの頃の感動体験がデザインを生み出しているのですね。

そうですね。今はAIに仕事を代替させる時代ですが、僕たちは誰でも、コンピュータが知らない情報を自分のなかに蓄積しているんですよ。「家の庭に転がっている石がすごく格好いい」とかね。その情報や生き様を形や言葉にすることが、存在価値になっていくと思います。僕は電車に乗ると、人や景色をウォッチングするんですが、面白いですよ。他の人は大体、スマホでSNSを見たりゲームをしたりしていますが、それでは身の周りにある感動やアイデアの素を見落としてしまうように思います。

-- 確かに、スマホを見続けていては、庭の石には気づけませんね。

-- ローカル線を取り巻く街づくりも手掛けていらっしゃいますね。

-- ローカル線を取り巻く街づくりも手掛けていらっしゃいますね。

街づくりは、土地に住んでいる多くの人の思いをまとめ、一つの目標に向かって街の商品価値を高めていく仕事です。街を観光地にしたいというような依頼をいただくこともありますが、まずは整理・整頓・清掃・清潔・しつけの「5S」から始めてくださいと伝えています。これは日本で昔から工場を管理したり、企業を再生したりしていく時に使うやり方です。住んでいる人が、自分の手で掃除し、色を塗り替え、直して、リニューアルする楽しさを理解することが大切なんですよ。実際に5Sによって、見事に生き返った沿線をたくさん見てきました。

-- 5Sは誰もがすぐに行動に移すことができる反面、意識しないとできないし、続かないように感じます。

そうですね。ヨーロッパでは自分の家をきちんと手入れして、庭に木や花を植えて大切にして、商品価値を上げて次の人に高く売る人もいます。子どもの頃からの習慣として、整理整頓を身につけることが望ましいです。美しい街には豊かなコミュニケーションが生まれ、相手を理解する力を持てるようになります。その舞台をつくるのが僕たちデザイナーとしての仕事だと思っています。

僕がデザインした電車でも、完成した電車に乗った途端に、スタッフの立ち居振る舞いが変わったことが印象的でした。役者が衣装を着て、舞台に立ち、セットや照明、音楽に囲まれると急に変わるのと同じですね。良い舞台を作れば、その舞台ではみんなが自然に演技をし、自分で自分を成長させていくんですよ。

-- そこに集まる人が成長することまで計画として織り込まれたデザインということでしょうか。水戸岡さんにとって仕事とはどのようなものですか。

僕は、好きな仕事に出会えて本当に良かったと思います。中国に「知好楽」という言葉があります。「これを知る者は、これを好む者に如かず、これを好む者は、これを楽しむ者に如かず」という論語の一節です。たくさん勉強してたくさんのことを知れば、自分がわかる。自分の適性や好みが見つかれば、どんなつらいことがあっても自然にがんばれるんです。自分の好きなことを見つけるのが一番ですね。

今の社会は利便性と経済性を追求した結果、合理化されて仕事の種類が減っています。江戸時代ぐらいまで遡れば、それこそいろいろな作業が仕事として成り立っていたでしょうが、今はほとんどがホワイトカラーの仕事です。たくさんの人が自分の適性を生かせる仕事がある社会が良いと思いますね。

-- 利益だけを追求していては、精神的にも時間的にも余裕のない社会になってしまいますね。

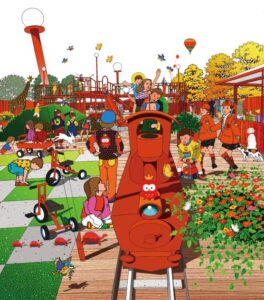

豊島区「としまキッズパーク」(2020年9月開業)のデザイン画

そうです。日本はもともと四季があって、海や山や自然があって、とても良いところです。日本人は細やかで豊かなサービスもできる民族だし、世界中の人が来て休憩したくなるような、平和で美しい観光立国にはピッタリです。先に想いや文化のそろばんを弾いて、最後に経済のそろばんを弾くのが一番良いと思います。

昔の人は自分の生活のためにする「稼ぎ仕事」と、自分の街や近所の人を守る「務め仕事」を区別していました。僕もこの年になって「務め仕事」を引き受けるようにしています。公共デザインに関わることで、子どもや若者、文化的なデザインに触れる機会が少ない人が、文化に触れられるようにしたいですね。そういう人たちに提供する環境がその国の豊かさを示していると思うからです。「こんなに美しい、楽しいものを提供してくれる公共の場があるのか」と感じてくれるようなものをつくれたら幸せだと思います。やる気と情熱を生むのは子どもの頃からの感動体験です。子どもは大きな可能性を持っていますから、その可能性を伸ばす場を作ってあげたいですね。

-- 文化の香りがする鉄道や施設で、感動体験をした子どもたちが、感動体験の仕掛けをつくれる大人になり、その次の世代にも感動のバトンを渡していけたら、よりよい社会になりますね。

そうですね。人は誰もがデザイナーなんです。みんな、今日は何時に起きて何を食べて、この服を着て、この髪形で外出してとデザインしますよね。自分が何を考えているか、相手に伝えることもデザインです。お父さんとお母さんは、自分の子どもがどういう人生を送るのがいいかデザインしています。

-- 私も自分の生き方をデザインするという意識をもって、毎日を楽しみたいです。今日はありがとうございました。

と き:2025年6月30日

と こ ろ:東京都板橋区 ドーンデザイン研究所